姉に支払う遺留分を最小限に抑え、早期解決を目指したい。

- ご相談者C子さん

- 年齢:60代

- 性別:女性

- 続柄:次女

-

ご相談までの経緯・背景

-

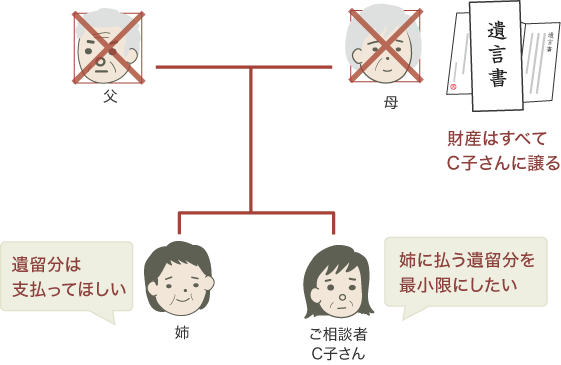

60代のC子さん(女性)は長年、実のお母様と同居し、身の回りの世話を続けていました。

しかし、残念ながらお母様は天寿を全うし、天国へと旅立たれました。

お母様は遺言書を残しており、そこには「すべての財産をC子さんに譲る」と書かれていました。

残された財産は預貯金と不動産。これらをC子さんは相続することになったのですが、姉から「遺留分については支払って欲しい」と弁護士を通じて書類が届きました。

C子さんは「遺留分を姉に支払わなければならないことはわかっている。ただし、できるだけ少ない金額にして、早期に解決して欲しい」と、当所にお見えになりました。

-

解決までの流れ

-

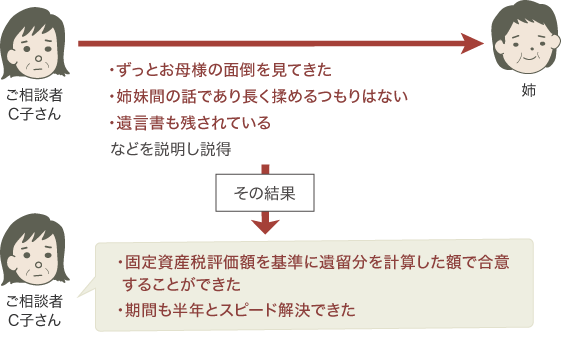

この件で遺留分を最小限にするためには、不動産の評価額をできるだけ低く見積もることが重要になります。

調停になり、裁判所で話し合うことになると、不動産評価額は基本的に時価ベースで算出されます。

多くの場合、時価で算出すると不動産評価額は高く見積もられてしまいます。

この件で一番安く不動産価値が算出されるのは固定資産税評価額でした。

そこで、不動産の価値を固定資産税評価額で算出し、先方の弁護士と交渉することにしました。

その際、C子さんがずっとお母様の面倒を見てきたこと、姉妹間の話であり長く揉めるつもりはないこと、お母様のご意思も尊重してほしいことなどを説明し、「今後姉妹の関係が続くこともあるので揉めることなくスムーズに着地できませんか?」と話を進めました。

その結果、相手方も納得してくれ、無事、固定資産税評価額を基準に遺留分を計算した額で合意。

期間もわずか半年という、スピード解決で着地することができました。

-

結果・解決ポイント

-

どんなに日ごろ仲の良い兄弟間でも感情的な争いへと発展してしまうのが相続問題です。

C子さんのケースは、もともとそれほど交流が頻繁にあったわけではなく、当事者同士が話し合いをしていたら、問題がこじれてしまい調停・訴訟へと進んでしまう危険性がありました。

調停・訴訟になれば、不動産は時価ベースで評価されてしまうことになり、「できるだけ遺留分を抑えたい」というC子さんのご要望は叶わなかったのではと考えられます。

不動産業者の査定をとり、その金額を参考にするなどして当事者間で合意ができればまだ良いのですが、合意ができない場合は鑑定を行い、その結果に従うことになります。

そうなると、遺留分の金額に納得できないばかりか、解決までの時間や費用も掛かってしまい、結局、期間・費用、どちらの側面からも損するばかりです。

C子さんのケースでは、相手方の弁護士との交渉もうまく進んだこともあり、ご要望どおりに着地することができました。

期間で見ても約半年という、スピード解決できたのも、当事者同士ではなく互いの弁護士が法的根拠に則って交渉を進められたからではないかと思います。

相続が「争続」になってしまうとお金だけではなく、感情的なしこりも後に残してしまうことになります。

そうなる前に、まずは一度弁護士にご相談にお見えになってください。

遺留分減殺請求(旧制度)は、法改正により、2019年7月1日以降、「遺留分侵害額請求」に変更となりました。

旧制度では、例えば、遺産に不動産がある場合には、遺留分の割合に応じて不動産の権利そのもの(共有持分)を請求することになっていました。

しかし、それでは、一つの不動産を複数の人で共同して持ち続けることになり、法律関係が複雑になってしまいます。

そのため、新しい制度である「遺留分侵害額請求」では、不動産の権利そのものではなく、その権利の財産的な価値に応じた金銭を請求することができるようになっています。

なお、2019年7月1日以降に遺留分を請求する場合であっても、2019年7月1日以前に亡くなられた方については、旧制度の遺留分減殺請求が適用されます。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら